1.為什么要做大?

在閱讀公司歷史的過程中,我發現華為在1999年做了件大事。它和IBM達成了一份重量級的合作協議,由IBM派出咨詢團隊進駐華為,用師傅帶徒弟的方式,手把手幫助它改進工作方法。這是一個歷時10年的計劃,涉及研發、供應鏈、客戶關系管理等方方面面。最激烈的時候,有270名咨詢師每天泡在華為。

顧問費具體花了多少錢,這是商業機密。任正非公開講過,每年的花銷有好多億美元。網上有人說,僅第一階段就花出去了20億人民幣,1998年華為的全部銷售額,不過才89億人民幣。

為什么這段歷史吸引了我的注意?要知道,很少有創業公司會在早期花這么多錢、這么多時間來聘請外腦。大家找咨詢公司,一般都是解決小問題,比如薪酬體系怎么搞,明年戰略怎么定。像華為這樣把事情搞得這么大,非常少見。

那聘請IBM的目的是什么呢?

故事得從1994年講起。那年1月,任正非第一次赴美考察。回國之后,他在與市場培訓人員的座談會上首次提出,十年以后,世界通信行業將三分天下,華為占其一。請注意,那個時候華為的員工數還不到500名,第一臺數字交換機還沒有量產,所有業務全部來自農村市場,海外拓展更是天方夜譚。

那你想想,如果你是員工,會不會覺得老板在吹牛?企業的生存都成問題,你還跟我說要做大,這不是吹牛么。

但是我發現,任正非真不是吹牛,他真的行動起來了。1997年底,任正非再次帶領公司高管來到美國,訪問了休斯、IBM、惠普公司。這一次,他的目的性更強,就是要了解怎么把公司做大。也是在這一次訪問中,華為和IBM搭上了線,為后來的合作奠定了基礎。

按照正常的邏輯,成長是一個循序漸進的過程。小的時候就應該多考慮生存問題。那為什么華為在很小的時候,就已經在考慮做大的事情了呢?

從美國回來后,任正非寫了一篇文章,叫《我們向美國人民學習什么》。在這篇文章里,我找到了答案。任正非是這么寫的:“在下世紀初,也許在2005年,真正會產生一次網絡革命。光傳輸與先進的交換技術,使通信費用數十倍地降低。用戶、業務的迅猛增長難以預計,必須規模化才能縮短新產品的投入時間。”

老實講,第一次看到這段話,我很震撼。這倒不是因為任正非未卜先知,準確預言了十年以后的樣子。我震撼的是企業家的格局。任正非意識到,在有些行業里,你根本沒有機會做小。

通信行業,尤其是在與互聯網融合后,達到了數千億,甚至上萬億的市場規模。龐大的空間為巨無霸提供了成長環境。而霸主一旦降臨,小玩家是沒有生存空間的。任正非說“三分天下有其一”,這恰恰不是來自于樂觀,而是來自于危機意識。聘請IBM的根本目的,就是要趕快把公司做大。

2.做大那道坎是什么?

好,那IBM到底要幫華為解決“做大”中的什么問題呢?我們繼續看。

IBM告訴華為,規模優勢的基礎是管理。想把公司做大,首先就得改善管理。那從哪入手呢?IBM說,最緊要的就是變革生產流程。你得先穿上一雙“大公司鞋”,按照大公司的姿態去走路,然后再想擴充規模的事。

比如說,原來生產什么產品是研發部門一家說了算。但是IBM告訴華為,這樣不行,你應該成立一個更高級別的投資委員會,成員包括研發、市場、財務等等一系列部門的高管。由他們集體決策,一個產品要不要研發,預算和時間是多少。

再比如說,IBM告訴華為,你應該思考,在這么多產品的研發中,有沒有什么重復性的工作可以獨立出來,成為一個可復用的功能模塊。

還比如說,IBM告訴華為,每條產品線的指揮官都不能只是一個人,而應該是一群人,包括從研發到市場所有工序的代表。也就是說,所有和這個產品有關的部門,都應該選出一個人。大家組成一個聯合指揮部,共同指導產品的生產。

那為什么要做這些改變呢?

IBM說,之所以要成立公司級的投資委員會,為的是避免決策者背景過于單一,眼里只有技術,研發出無用的產品;而細分功能模塊,為的是職業化生產,避免產品質量因人員變動而出現不穩定;給每個產品線配備指揮部,為的是避免產品經理缺失必要的信息,導致只照顧到了某個生產環節的訴求。

你發現了么,穿上“大公司鞋”的目的,是為了擺脫成功對關鍵人物的依賴。IBM告訴華為,學會依賴流程和制度,而不是“英雄”,這是企業做大必須要跨過去的那道坎。只有跨過它,規模才能轉化為優勢。這就是你首先要做的事情。

后來咨詢團隊進駐公司,最重要的工作,就是幫華為穿上這雙“大公司鞋”,變革生產流程。剛才講的三個例子只是冰山一角,這雙“大公司鞋”非常系統,它有個名字,叫“基于產品及生命周期優化法”,簡稱IPD。

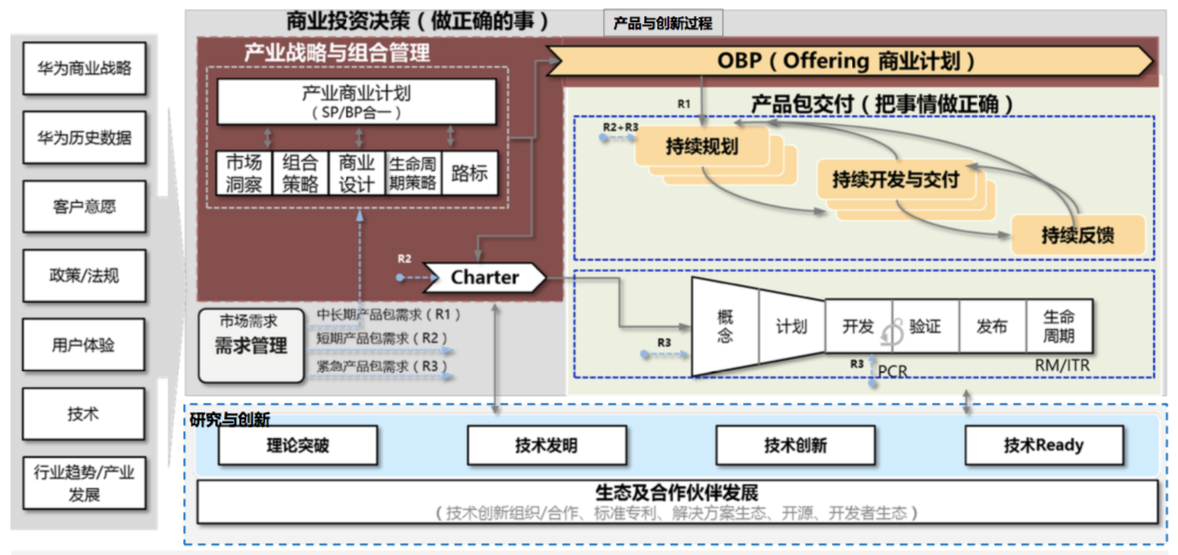

華為基于IPD的開發流程

時任輪值董事長郭平曾經這樣回憶IPD的價值,他說:“我剛進公司時,華為既沒有產品工程概念,也沒有科學的流程,一個項目能否成功,主要靠項目經理和運氣。引入IPD后,華為開始了管理體系的變革。我們經歷了‘穿美國鞋’的痛苦,實現了從依賴個人,偶然推出成功產品,到制度化、持續性推出成功產品的轉變。”

好,到這里我們就明白了,從依賴個人轉換為依賴流程,讓成功從偶然變為必然,這是公司做大最需要邁過去的那道坎。為此,你需要率先變革生產流程,先穿上 一雙“大公司鞋”,再考慮規模的事情。

3.怎么穿好“大公司鞋”?

但還有一個疑問。這次變革為什么持續了這么長時間?“穿大公司鞋”很難么?

很難。在調研中,我采訪到很多老員工,他們告訴我,變革其實面臨很大的阻力。在變革的頭幾年,一些員工覺得,很多流程根本沒必要。比如有位老員工就告訴我,在剛引入IPD的時候,他每天要開很多會。這些會,80%都和自己沒什么關系。他也不知道為什么要去聽,人家為什么要找他開。

為什么會出現這種情況?很簡單。這套流程是給大公司用的,華為當時的體量還沒到那個級別。也就是說,“大公司鞋”之所以難穿,就是因為不合腳。

那華為是怎么克服阻力,穿上這雙鞋的呢?有人可能以為是創新、改造。但事實恰恰相反。華為提出了四個字:削足適履。

這個成語本來比喻生搬硬套,但是華為認為,作為學生,想搞懂一個東西,你就是要先學會不去質疑,先改變自己。任正非當時說:“什么管理都學習的結果只能是一個白癡。我們這些年的改革失敗就是老有新花樣、新東西出來,然后一樣都沒有用。踏踏實實,沉下心來,就穿一雙‘美國鞋’。”

華為提出了一個“三步走”策略,叫“先僵化,后優化,再固化”。其中的“僵化”,講的就是削足適履,它是三步走策略中最重要的一步。不搞創新,咨詢師說什么,華為就做什么。

不僅如此,華為還做了兩件事作為輔助。第一件,就是由一把手出面,展現出堅定的信心。任正非多次在各類會議上發表講話,強調流程變革必須成功。他甚至說過:“就IPD來說,學得明白就上崗,學不明白就撤掉,這就是我的原則。”

第二件事,華為要求全公司上下,就IPD是什么進行充分的溝通。上下級之間、同事之間、團隊內部之間、團隊與團隊之間都要進行。不僅如此,華為還把溝通納入到了管理者的考核指標中。目的,就是要讓所有員工理解變革的好處,讓他們的質疑得到及時的答復。華為甚至還成立了專門的溝通小組來推進這件事。

這么做起到了效果。“大公司鞋”的優勢在2003年以后開始得到體現。2008年,在推行變革十年后,華為項目研發的平均周期縮短了50%,產品故障率減少了95%。

2012年,現任輪值董事長徐直軍在接受《財富》雜志專訪時說:“7萬多人的研發隊伍能有序開展工作,這是我們與IBM合作開展變革的成果。即使再加7萬人,我們也能有序地運作。”

文章來源于羅蘭格咨詢精選

選擇羅蘭格,選擇專業

關注公眾號

查看更多分享內容