20世紀90年代初的越南有65%的5歲以下兒童飽受營養不良之苦,當地政府及聯合國有關慈善機構請來了專家史特寧,希望他在6個月內,解決兒童營養不良的問題。

當時大部分官員認為兒童營養不良原因是公共衛生系統糟糕、平均收入低、水源不干凈,健康意識薄弱等。

如果按照現在大多數公司的做法既然分析出問題所在,需求也就明確了,而且進度又很緊張,那就趕緊成立產品開發項目團隊,開啟動會,加班加點搞開發。

其實這樣做的話,永遠開發不出市場所需要的產品,也無法給公司創造效益,這也是很多公司的研發部加班很多,卻勞而無功的原因,總是忙忙、碌碌、無為的原因,開發了很多款產品,成功者寥寥,真正給公司創造效益的還是老產品。

譬如,就在我寫這篇文章之前,一家企業想請“張叫獸”做研發管理咨詢,他們95個研發人員,竟然同時開了40多個項目。

但是史特寧并沒有急著進入“產品開發”,而是先去做調研,他一個鄉村一個鄉村去走訪,詢問每個孩子的飲食習慣,測量他們的身高、體重,結果發現,即便是生活困難的家庭,也有孩子長得比別人高壯。

請大家注意,在調研中往往這些異常的地方,就是需要我們格外關注的:大家認為貧困是導致營養不良的原因,那為什么在極度貧困的家庭,也有孩子長得比別人高呢?史特寧進一步調研發現,之所以出現這種情況是因為這些孩子的喂養方式不一樣:

1)這些村里的民眾,一般人每天只有錢吃兩頓飯,每餐的平均份量較多。因為孩子長期營養不良,腸胃沒辦法一次消化吸收這么多食物,因此多吃的部分無益。而貧困家庭高壯孩子,媽媽一天能煮的食物量也不多,但是她們會把它分成四餐。

2)此外,一般村民相信,孩子知道自己有多餓,一大鍋飯菜端出來,全家人各取所需。但是貧困家庭高壯孩子的媽媽,會先把他們的飯菜分出來,確保孩子可以吃飽。遇到生病等特殊情況,媽媽還會一口一口喂孩子吃完飯。

3)當地還產蝦子、螃蟹和地瓜葉等,前兩者被視為大人才吃的東西,后者被視為喂牲畜用的低等食材,一般村民都不給孩子吃。而同樣貧困但高壯孩子的媽媽則不這樣想,她們在田里撈出小蝦小蟹,把地瓜葉剁碎全部加入白米中煮,增加了孩子蛋白質與維他命的攝入。

兒童營養不良,并不是大家一開始理所當然認為的那樣:公共衛生系統糟糕、平均收入低、水源不干凈,健康意識薄弱等。

所以當我們找到了真正的需求和痛點,產品構思和產品概念的生成就變得自然而然,據此進行產品開發,產品成功也必然是水到渠成的事情。

聰明的您,如果您是史特寧,您會怎么做呢?

于是,史特寧采取了與先前專家截然不同的“另類”做法:為營養不良兒童的家庭開設烹飪課程,將高壯孩子的喂養方式進行推廣。這些做法其他村民都能做到,而且可以持續做下去。6個月后,參與項目的1000名兒童中有80%獲得了充足的營養。最后,這套做法總共影響了越南200多萬人,取得了空前的成功。

由此得到:

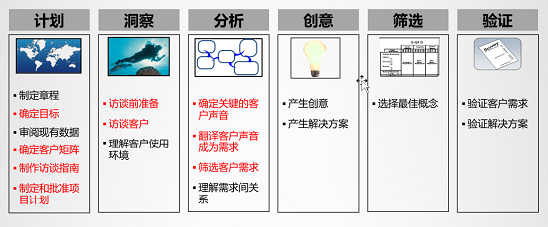

1)在進入產品開發前,一定要搞清楚客戶真正的需求是什么,需求就像愛情,輕易得來的往往不是真愛,顯而易見的往往不是痛點。我們老祖宗有句話叫做:磨刀不誤砍柴工。對于產品研發而言:搞清楚客戶真正的需求是什么就是磨刀,不然再揮汗如雨也沒有用。因此在產品開發前要進行VOC洞察,不然加再多的班,也開發不出好產品。

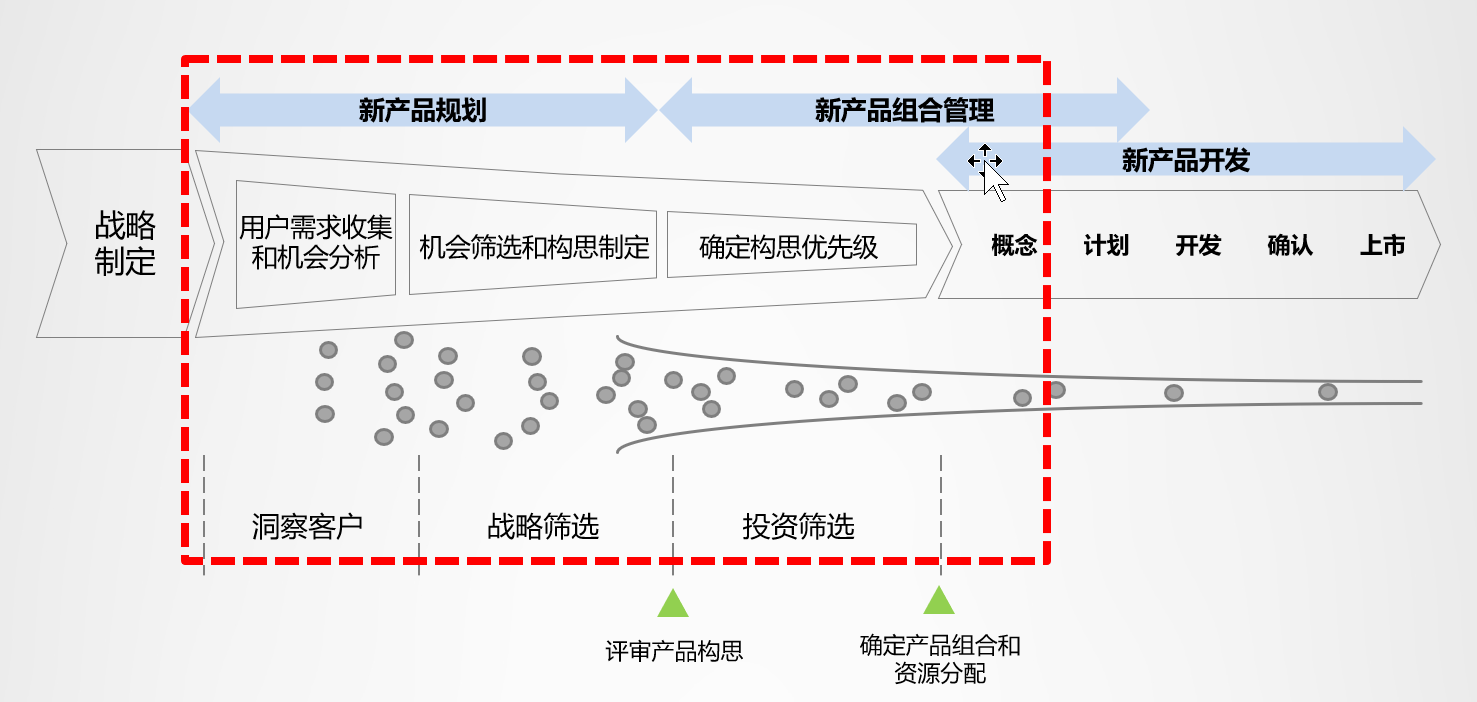

2)產品開發中分為:“做對的事情”-產品規劃和產品構思的制定,和“把事情做對“-產品開發,“做對的事情”是前提,不然做的越快,離終點就越遠。所以在產品開發前要進行產品構思的制定,在產品開發中要有“概念階段”,以對細分市場、用戶需求、價值主張以及關鍵假設進行進一步的論證。

3)不要把所有的一切當做理所當然,才會有好的洞察。史特寧就是沒有像其他人一樣把“貧困家庭里的高壯的孩子”當做理所當然,深入洞察下去,才有了好的 發現。

選擇羅蘭格,選擇專業

關注公眾號

查看更多分享內容