原創 2017-09-14 路琳1,張翱翔2 翱翔創新研發

路琳 1.上海交通大學安泰經濟與管理學院 教授

張翱翔 2.羅蘭格企業管理咨詢(深圳)有限公司 聯合創始人 合伙人

最近幾年,“創新”成了企業管理中“熱詞”:一方面,國家提倡“大眾創業,萬眾創新”,創新是社會發展的主旋律,大家要與時俱進,唯恐落后。另一方面,可能更為重要的原因,在于很多企業在生存、發展中遇到了瓶頸和挑戰,創新成了企業希冀實現突圍的“戰略武器”。因此,凡是談到創新,企業家無不熱血沸騰,有些還會信誓旦旦,宣稱他的企業如何重視創新。然而,現實當中,企業到底如何實現創新?創新過程中如何處理取舍關系?創新是否真能帶來績效?這些問題往往都是困擾企業決策者的迷局。

常常聽到有些中小企業主感喟:他的企業兩三百員工,辛苦經營,幾年下來,看看報表,還不如在深圳買的兩套房產給他賺的錢多。最后,還不忘抱怨一番:現在制造業的大環境不好。事實上,不是現在的大環境不好,而是從前的環境太好了,寵壞了我們的企業決策者。企業常年以來依賴因循守舊的產品,不去研究消費者的需求,了無創新,結果,隨著消費市場的變化,陳舊的經營模式被新興的競爭對手趕超、顛覆,曾經在市場上一往無前的產品變得“實用而不夠新穎”,甚至“過時而無用”,最后,企業舉步維艱是很正常的事情。企業在風和日麗的時候想不到推陳出新,待到風雨欲來的艱難時期,又覺得沒有財力和膽氣去另辟蹊徑,只好自怨自艾,走向頹廢。

而另一些資金雄厚、財大氣粗的企業,看起來從上而下都在推崇創新:辦公室的墻上貼滿創新為主題的標語口號;創新的要求甚至被寫進了企業向員工下達的任務指標,成為員工業績考核的“指定動作”和“必需結果”。而反觀其效果,產品研發部門并不去研究市場的真正需求是什么,不去關注消費者的痛點是什么,而是根據公司的指標要求,忙著開發一款又一款的“新產品”。這樣的產品開發出來,要么束之高閣,要么公司花費大量的人力物力,給這些產品找賣點、編故事:什么6大產品功能,5大絕技特色,7大人性化設計等等,不一而足。有趣的是,這些特點往往都是“新穎卻不實用”,因為都不是消費者的痛點,當精心設計的廣告詞被人遺忘、塵埃落定之后,這些創新結果很快就被忽略,大家在市場上拼的還是價格。

以上這些企業的經歷,似乎顯示:不創新死路一條,而創新,在付出了不菲的代價之后,很可能還是找不到出口。其實,要破解創新迷局,首先要追本溯源,對創新的本質進行深入探討。在科學研究領域,“創造力”(creativity)一詞指的是員工在完成工作的過程中,為了解決問題、達成任務目標而采取的既新穎又實用的解決方案[1]。

創新行為則包括員工提出、推廣或實施新想法、新做法的活動。創新(innovation)一詞更加強調過程與結果的關系,例如,創新研究中對于創新結果的區分,依據兩個主要指標:一是與現有的知識、技能、產品的關系;二是與現有的顧客與市場的關系,由此產生兩類創新:“探索性創新”關注新興市場和顧客,依靠全新的知識和技能創造全新產品;而“開發性創新”仍然以現有的市場和顧客為焦點,基于現有的知識和技能的拓展,實現新的應用。在這一系列的定義背后,有一對關鍵詞:“新穎”與“實用”,弄清楚兩者在創新中的作用以及彼此關系,對于破解創新的迷局非常關鍵。

新穎性是創新的決定性特點,無論是從無到有,還是循序漸進,只有當產生的想法或者產品具有新穎性特點,才可以稱之為創新。實用性是檢驗創新結果的重要標準,也是新穎性特點得以實現的載體。實用性既包括創新成果(例如信息技術)在生產、生活中實現的具體用途和客觀效應,也包括創新過程或結果(例如藝術作品)為人們帶來的主觀感覺與感受。以往,大多數的創新研究將新穎性與實用性特點融為一體,不加分別,在理論探討和實證檢驗時,都假定創新應當同時滿足新穎與實用兩個條件。而事實上,在創新實踐中,新穎性與實用性有著顯著差異,兩者之間存在復雜的辯證關系[2]。兩者并不是像人們想象的那樣并駕齊驅,相反,這兩種特點之間甚至很可能相互矛盾,此消彼長。

例如,我國每年專利的總數早在五年前就超越美國,位居世界第一,而專利轉化率卻遠低于美國。根據中國工程院院士、中科院計算技術研究所研究員倪光南所說,中科院有效發明專利平均維持時間是5.2年,維持10年以上的僅占5.5%,這一數字意味著創新成果的轉化遠遠不夠。也就是說,代表新穎性的專利并沒有轉化為實用性的產品和市場需求。

另一方面,克里斯坦森教授在《創新者的窘境》里說:最先發明這項技術的公司往往是最后一個運用這項技術的人,直到最后被這項技術干掉。這一條“魔鬼法則”在實踐中多次得到驗證。第一塊石英表在瑞士發明,而瑞士的鐘表匠拒絕接受這種沒有一個齒輪的鐘表。結果,石英表技術在日本落地開花,迅速發展,最后,日本產的石英表打破了多年來瑞士鐘表一統天下的局面。世界首臺數碼相機1975年在美國紐約柯達實驗室中誕生,柯達開過一次高層會議,討論賣數碼相機還是賣膠卷相機。最后的決定是拒絕數碼相機,賣膠卷相機。為什么呢?柯達的CEO曾經說過這樣一句話:這個世界上大概只有一種生意比柯達賺錢,那大概就是賣白粉。賣一臺膠卷相機就等于在消費者家里放在一臺柯達印鈔機。柯達沉溺于原有的產品和技術帶來的豐厚利潤,受到了膠片技術實用性的羈絆,忽略了數碼技術帶來的新穎性。最后,當柯達在數碼時代猶豫了十年后,已經錯失城池,稱霸膠片行業幾十年后,走到了破產的境界。

從這些案例可以看出,創新中僅僅強調新穎性,忽視創新的結果是否實用,雖能產生諸多奇思妙想,卻無法轉化為有價值的社會貢獻。而另一方面,如果過于受到實用性的束縛,又會錯過新方向,積重難返。那么,在創新實踐中,到底應當如何擺正新穎性與實用性之間的關系,化解兩者之間的矛盾,從而讓創新真正有利于企業績效的提升呢?現有的理論研究和企業實踐為企業決策者提供了三個“錦囊”,簡單來說,就是根據“天時、地利、人和”,主動調節新穎性與實用性之間的關系:

一. 天時,依據創新項目的時間節點,巧妙引入新穎性與實用性導向,促成最有效的創新成效。沃頓商學院的J.M.Berg教授對創新中新穎性與實用性的關系進行了深入研究[3],提出一個有趣的“起筆效應”(The primalmark)。正如在書畫藝術作品的創作中,起筆往往決定了整幅作品的方向與基調。創新項目中,在開始階段,員工收到的指令或者暗示,將左右他們后續的實施過程產生的成果里,新穎性與實用性的相對比重。Berg教授通過一系列實驗證明:在任務開始階段,如果人們接受了新穎性引導,他們的后續工作會產生新穎性成果,但是與此同時,這些成果會犧牲實用性特征。相反,如果人們一開始接受到的是實用性引導,他們的作品會明顯傾向實用性設計,卻在新穎性上顯示出顯著不足。這些結果很容易理解,“原創性”企業戰略和“山寨式”研發就是鮮明的例子。更有意思的研究結果是,Berg教授的實驗還發現,一開始接收新穎性任務引導的人,在進展中如果再受到實用性引導,將有效地提升其產品的實用性特征。而一開始就接受了實用性特征引導的人,卻無法在后期在新穎性上有所突破。這一結果給我們的啟示是,創新管理中,任務開始階段的引導至關重要。當給與員工的“起筆”效應凸顯新穎性特征時,我們將得到眾多新思維和新方法,而在后期,加以實用性引導的話,這些新思維和新方法,將有效轉化為既有新穎性、又兼有實用性的產品。把握時機,在研發的不同階段,給與員工適當的新穎性、實用性引導,才能獲得最有效的創新和績效。

華為的任正非深諳此道,在華為早期的階段(2010年之前),任正非反復告誡華為的研發人,不要犯“研發幼稚病”(做一些新穎而不實用功能/產品),而是要做“工程商人”(實用性)。在筆者入職華為研發,任正非對新員工講話時,更是說:你們來華為是做“院土”的,而不是做院士,如果你們想做院士,就不要到華為來。”

而最近幾年,隨著華為成為業界領導者,任正非對研發人員的導向也發生了改變:如從世界范圍內如引進大量做基礎研究的科學家,鼓勵研發人員走出去和世界一流科學家“喝一杯咖啡”,鼓勵華為人勇于探索“無人區”。

二. 地利,利用企業內部組織架構,合理分工,做到新穎性與實用性兼得,雙元創新。戰略管理領域的研究已經表明,由于探索和開發活動本質的不同,兩者的形成過程、思維模式都有所差異[4]。探索性活動更多地關注新穎特征,而開發活動則聚焦實用特征。因此,如果這兩者難以在一個研發單位中得以實現,將兩種創新活動進行分離,由企業內部不同部門分別承擔以新穎性為主導的探索性創新,另一些部門承擔以實用性為主導的開發性創新,則不失為一種實現雙元創新的有效組織設計。現實當中,一些企業在實踐中已經進行了類似分工。例如,很多跨國企業的研發任務分為兩個部分,將基礎性研究、前沿性研究項目放在總部的研發中心,而在分公司設立以應用為主的開發性項目組。

在國內,創新做的好的華為公司,將研發分為預研部和開發部,預研部門負責新技術(如麒麟芯片的核心算法預研)、新材料(如石墨烯預研)、新工藝(如散熱預研)、新標準(如5G短碼PolarCode預研)的探索,而開發部門在預研成功的基礎上進行產品化,負責實用性創新。將新穎性和實用性進行了有機的結合。

三. 人和,開發新穎性與實用性專業人才,組建多元化團隊,優勢互補。在個體創新者層面,人們對新穎性與實用性的追求可能受到自身個性特質、生活與工作經歷、工作環境的影響[2,5]。個體員工所表現出來的創新行為也會有所差異。企業中的任務團隊為人際合作和優勢互補提供了良好的空間。在組建創新型工作團隊時,如果能將追求新穎性的員工與追求實用性的員工放在一起,兩種思維方式的碰撞,輔之合適的工作環境和領導方式,可能會揚長避短,在團隊層面創造出兼有新穎性與實用性的創新成果。

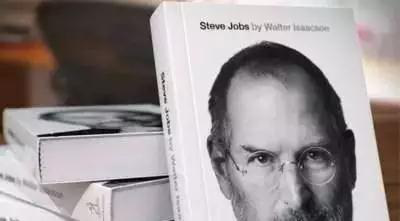

如喬布斯回歸蘋果后,徹底扭轉蘋果公司頹勢的一項關鍵創新產品是IPOD,而在這個團隊搭配很有意思。既有新穎性人才(把一千首歌放到口袋里)的喬布斯和追求極致美的艾弗(設計總監),也有以魯賓斯坦(工程部負責人)、法德爾(項目經理)為代表的注重實用性人才。蘋果后續成功的產品(如iphone/icould)繼續延續了這樣的團隊配置。

富有創新精神的Google在很多產品開發團隊的組建上亦是非常重視“人和”。拿Google翻譯舉例,在2005年的之前,谷歌翻譯在機器翻譯領域默默無聞,沒有技術積累,但是在2005年其以巨大的優勢打敗了全世界所有機器翻譯團隊,成為機器翻譯的領頭羊,這一下震驚了整個行業。其成功的關鍵原因便在于“人和”,Google花重金請到了在這個領域最具盛名的創新型人才朗茲奧科博士(Franz Och),在當時其是世界上水平最高的機器翻譯專家,然后在團隊里配置實用性專業人才,這樣很快取得了突破性成果。

表1:美國國家標準與NIST對全世界多種機器翻譯系統的評比結果,來源吳軍,《智能時代》,P059

綜上,我們經常講的研發實際上是一個合成詞,它包括研究(Research)和開發(Development),研究更關注的新穎性方面的探索,而開發則是關注實用性的方面。企業要在不同的階段將研發的Research(新穎性)和Development(實用性)進行平衡,以達到天時、地利、人和,創新的效益才能最大化,企業才能夠基業長青。

參考文獻:

【1】Montag, T., Maertz, C. P. Jr., Baer, M. 2012. A critical analysis of the workplacecreativity criterion space. Journal ofManagement, 38, 4, 1362-1386.

【2】葉亮,路琳,2015。基于有用性與新穎性維度區分的員工創造力概念及其影響因素研究。《科技管理研究》,18,252-258。

【3】Berg, J. M. 2014. The primal mark: How the beginning shapes the end in thedevelopment of creative ideas. OrganizationalBehavior and Human Decision Processes, 125, 1–17.

【4】March, J. G. 1991. Exploration andexploitation in organizational learning. OrganizationScience, 2, 71-87.

【5】Sue-Chan, C., Hempel, P. S. 2016. The creativity-performance relationship: How rewarding creativitymoderates the expression of creativity. Human Resource Management,55, 637-653.

【6】吳軍,2016,《智能時代》,57-61

選擇羅蘭格,選擇專業

關注公眾號

查看更多分享內容