隨著國內企業研發意識和水平的提升,以客戶為中心進行產品設計已經成為了國內企業的共識,尤其是對于推行IPD之后的企業, 因為IPD的核心思想就是基于市場進行產品創新。可這往往說起來容易做起來難,很多號稱實施IPD的企業,往往是“基于市場的創新”成為一句空話,市場代表不能有效的承擔起責任來或者游離于項目組之外。

產品開發依然是競品導向,實驗室導向,看競爭對手什么賣的好,自己就做什么,美其名曰是跟隨戰略,但因為缺乏對客戶的理解,根本跟隨不上,整天疲于奔命但效果有限。如何真正以客戶為中心進行產品設計?如何在公司里建立以客戶為中心的思想?

當然對市場人員進行賦能,這很重要,但問題的關鍵并不在這里,很多企業,他們的市場人員參加了很多的培訓,但依然不能以客戶為中心進行產品創新。

那么為什么在現代企業,管理者要實施以客戶為中心的思想那么困難呢?

《發現利潤區》的作者斯萊沃斯基總結了兩條原因:

1.管理層,尤其是那種從業時間20年或時間更長的資深高層管理人員,他們往往深受“以產品為中心”的思想左右,在這種理念的指引下,他們主要關注的是如何改進產品質量、提高市場占有率以及增加營業收入。他們過去之所以能夠成功成為高管,是因為他們這套思想暢行無阻。

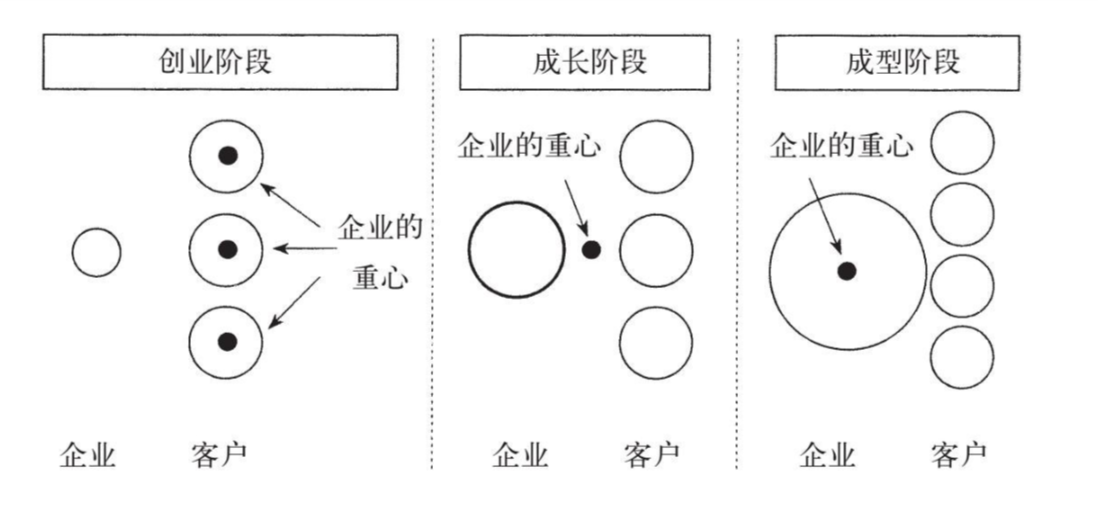

2.斯萊沃斯基認為“以產品為中心”的思想之所以在企業難以成型,是因為企業成功之后的一些后遺癥。企業初期因為“以產品為中心”才成長起來,否則它就會失敗,就會死掉。但是當一個企業成長起來后,它的重心會發生轉移——它慢慢脫離客戶,會關注企業自身。企業越大,其重心離客戶越遠,越向自身傾斜。最終企業重心會完全轉移到企業自身。此時企業會全身心關注企業內部,比如無休無止的會議,內部預算,內部資源整合,以及內部管理,因此也更加難以實施以客戶為中心的思想。

企業的重心

總結一下就是:“因為‘以產品為中心’發展起來”——“發展起來后其重心離客戶越來越遠,關注自身越來越多,一個典型的現象就是會議和報告越來越多”——“不再關注客戶,離客戶越來越遠,客戶也離企業越來越遠,企業消亡”。

這是企業經營的宿命,經營者一不注意,企業就會走上這條宿命。

2013年凡客從高峰跌下來的時候,凡客老板陳年反思道:“2011年,凡客最熱鬧時,公司里有一萬三千多人,光總裁級的領導就有三四十位,凡客卻步步陷入危機。

現在回想起來,公司越熱鬧,燒錢混日子的人越多。凡客曾經制定年銷售額100億的目標,倒推需要擴張多少品類、多少SKU(庫存量單位),需要有多少人去承擔這樣的業務量。按照一個人管七個人的原則,公司就要有幾十位副總、兩三百位總監。

“那時,我自己也陶醉在這種熱鬧中,把所有精力都放在怎么管理這一萬多人,卻不知道公司真正要管理的應該是價值。”

任正非深深懂得企業經營的這一宿命,所以20多年來一直在華為內部各種場合高喊“以客戶為中心”,如果你把任正非20多年的演講稿匯集一下的話,你就會發現這20多年這位老者一直反復的講一件事情——“以客戶為中心”。

在一次內部民主生活會上,任老板問我們大家:“你們說說,誰是你們的老板啊。”我們心里想:這不是廢話嗎,我們老板不是你嘛。等我們說出了答案,任正非說:“你們搞錯了,我不是你們的老板。你們的工資不是我發的,而是客戶發的,只有客戶掏錢買了我們的設備,才會有錢給你們發工資,發獎金。所以說客戶才是你們的老板。在家我們靠父母,父母給我們錢,但是客戶不是我們的父母,和我們沒有血緣關系,憑什么給錢我們?只有我們解決了客戶的問題,給客戶帶來價值,客戶才愿意把錢夾打開,拿錢給我們。”

正是對客戶的這種敬畏,這位老者告誡華為人說:“這20多年的我思考的一直是失敗,對成功視而不見。”當這位老者覺得華為離客戶越來越遠的時候,請人大教授給華為做《華為基本法》,以便把華為成功的文化傳播傳承。有一句話是這樣寫的:為客戶服務是華為存在理由。任正非看完之后把這句話給改了:為客戶服務是華為存在的唯一理由。這對于人大教授而言是難以理解的,因為教科書上寫的是企業要為股東、客戶、員工、社會創造價值,怎么對客戶服務成了企業存在的唯一理由呢?

任正非可不僅僅是說說而已,幾年前摩根士丹利首席經濟學家斯蒂芬?羅奇曾率領機構投資團隊訪問華為總部,任正非只派了負責研發的常務副總裁費敏接待。事后,羅奇失望地說:“他拒絕的可是一個3萬億美元的團隊。”對此,任正非回應稱“他羅奇又不是客戶,我為什么要見他?如果是客戶的話,最小的我都會見。我是賣設備的,就要找到買設備的人……”

據我的導師講,原先華為小的時候,只有一輛車子,晚上任老板陪客戶吃完飯,往往讓這輛車送客戶,而自己步行回去。

任正非先生是彼得德魯克的擁躉。早在1978,彼得德魯克先生在《管理者的實踐》里,曾振聾發聵的說,企業存在的目的是創造并且保留顧客。一個企業只有做到創造并保留顧客,才能夠生存下來才能夠盈利,才能夠有錢給股東和員工發股金和工資。

2000年,華為年銷售額達220億元,利潤以29億元人民幣位居全國電子百強首位時,任正非寫了《華為的冬天》,劈頭蓋臉第一句話就是:“公司所有員工是否考慮過,如果有一天,公司銷售額下滑、利潤下滑甚至會破產,我們怎么辦?”在取得歷史最好成績時,大談危機和失敗,有人認為這是任正非為IT業敲響的警鐘,也有人說任正非是“作秀”,還有人猜測是華為在為人事變動制造輿論。事后證明這些都不是,而是任正非看到企業的重心已經到了第二階段,已經發生了偏移——“由關注客戶到關注自身”。

在這篇文章里,任正非接著說“我們公司的太平時間太長了,在和平時期升的官太多了,這也許就是我們的災難。泰坦尼克號也是在一片歡呼聲中出的海。而且我相信,這一天一定會到來。面對這樣的未來,我們怎樣處理,我們是不是思考過。我們好多員工盲目自豪,盲目樂觀,如果想過的人太少,也許就快來臨了。居安思危,不是危言聳聽。”

同時,不不僅在文化意識層面及流程機制層面。2001年,任正非引進了以客戶需求為中心產品經營方法論——IPD(集成產品開發),它的核心思想就是:將公司各個部門的力量形成合力,以市場為中心進行產品創新。

但是很多公司學IPD,往往是學其“形”,而非學其“神”,整了一大堆流程、模板、表單,但是卻不去洞察市場。很多企業學IPD往往是葉公好龍,相對于做自己熟悉和喜歡的事情——產品實現,即新產品開發,企業根本沒有破解客戶需求變化趨勢的愿望,在咨詢中發現:一部分企業是不愿意在這邊投入預算和資源,還有一部分企業是不愿意進行紛繁復雜、深入細致的調查。他們往往聘用一家市場調查公司去做,在調查中客戶會被問及一些問題(固定選項),然后調研公司將客戶的答案匯總,然后再將客戶的需求進行分類,從而揭示出客戶“真實”的偏好。這樣的調查提不出中肯的問題,也無法深入問題的本質。相比之下,“以客戶為中心”的思想會急客戶之所急,而不是只憑市場調查一面之詞。以客戶為中心會花更多的時間與客戶交流,而不是埋頭閱讀市場調查報告,這樣的直接交流會讓企業,從客戶的角度獲取對客戶問題的第一手資料。而要想從冗長的市場調查報告了解問題,則困難的多。要了解客戶的需求和偏好, 我們就不能只坐在辦公室里。

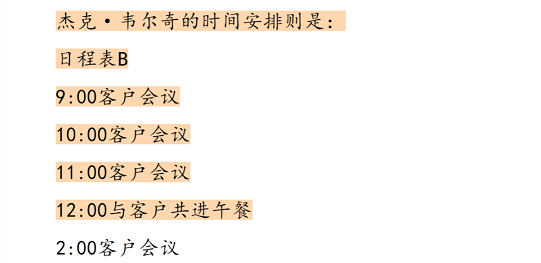

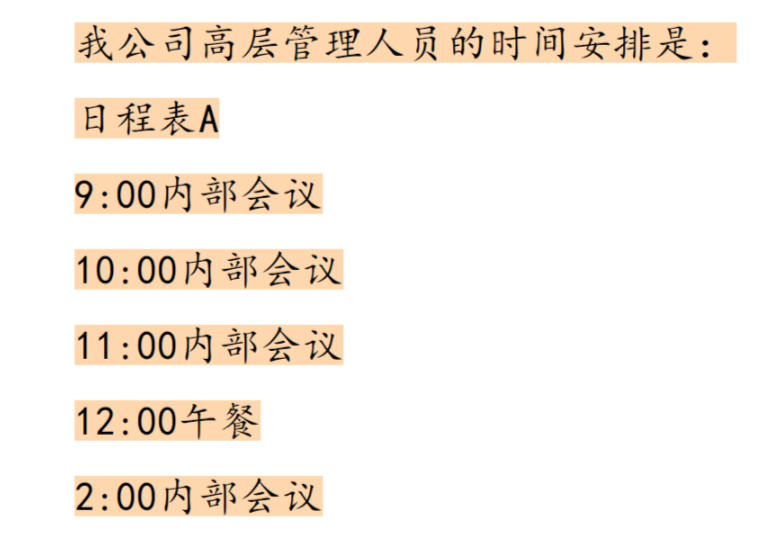

斯萊沃斯基認為:我們需要的一切信息都可以在市場里找到。他認為一個企業的高層時間分配決定著這家企業的“以市場為中心”產品文化,也決定企業利潤增長,同時也會極大的挫傷競爭對手。

一家大型原材料供應商(通用電氣公司的競爭對手)的一位高管曾經對比他的公司和通用電氣的時間安排:

例如, 20世紀90年代中期與福特公司進行談判時, 韋爾奇直接與福特公司首席執行官亞歷克斯· 特羅特曼面談, 他為福特公司提供了一系列產品和工藝技術方面的解決方案, 為福特節省了資金, 并且增強了它的贏利能力。 為了顯示通用電氣幫助福特的誠意, 韋爾奇來到福特公司的生產車間并且與裝配線上的工人直接進行交流。 他問這些工人是否喜歡通用電氣的某些產品和服務, 通用電氣如何才能做得更好, 以及他可以為福特公司做些什么等問題。 韋爾奇將聽到的意見和建議統統記錄了下來。當他返回通用電氣的時候,他召集負責與福特公司聯系的所有管理人員一起展開討論。 韋爾奇要求他們立刻制訂出糾正錯誤做法的方案, 他們立刻照做。 結果如何呢? 通用 電氣與福特簽訂了供貨合同。 而且, 福特公司認為通用電氣提供的解決方案非常有效, 因此,通用電氣成為福特公司歐洲業務的主要供應商。

企業經營往往是上行,下效,存乎中,杰克韋爾奇親自深入客戶一線,于是在通用電氣真正建立起以客戶為中心的文化。(插一句題外話,我想這也是為什么六西格瑪能夠通用發揮威力,其他公司并發揮不出有效的力量的原因。如同現在的IPD)

通過關注客戶,阿蘭.喬治.雷富禮改變了寶潔公司的運作模式。雷富禮在與人交談和開會的時候,總是開門見山地問:“你的目標顧客是誰?顧客需要什么?你對顧客了解多少?你的顧客想要的體驗究竟是什么?顧客覺得現在的產品少了什么?”而在進行具體工作的時候雷富禮常常會問:“你對不同板塊的顧客了解多少?不只是地理位置的了解,還有心理上的了解?我們知不知道他們現在沒有得到滿足的最大需求是什么?他們現在最不滿意的部分是什么?”更重要的是,雷富禮總是在尋找超越本能的問題。他不會問“我們要怎樣幫助我們的顧客清理地板和廁所”,而是問“我們要怎樣才能讓顧客在周六早上休息”。他發現,后一種問題遠比前一種問題能夠形成豐富的見解,從而發掘出新的可能性,最終開發出新的產品和服務,讓消費者想要“買”來做家務。

綜上,要想真正建立“以客戶為中心”的思想,高層就要從自我做起,檢驗自己經營假設以及工作模式,反省自己的思維模式是否還停留在過去;記錄自己的時間開銷,看看自己有多少時間在企業內,多少時間在企業外,是真正想建立客戶為中心的思想還是葉公好龍。中國古語云:上有所好,下必甚焉。楚王好細腰,宮中三千佳麗不吃飯。

以市場為導向,建立以客戶為中心的思想,從高層做起。

選擇羅蘭格,選擇專業

關注公眾號

查看更多分享內容